2008年02月25日

弘法大師 空海

空 海 (弘 法 大 師)

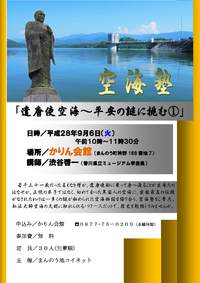

空海は宝亀五年(774)六月十五日讃岐国多度郡屏風ガ浦の佐伯氏の三男として誕生したと云うのが通説である。学齢に達し讃岐国学に入学、傍ら母方の叔父について儒教を学び中央役人を目指す。十五歳になって上京、大学寮にはいり郷土出身の岡田牛養について学び大足にも指導を仰いだ

立身出世主義に疑問をもった空海は大学を退学、仏教に一身を捧げる決意をする。そして僧尼令に反して山林憂婆塞としてひたすら修行に励むのである。

この時より当分史上よりきえる。次に登場するのは三十一歳、第十三次遣唐使船に留学生として同乗するのである。歴史の表舞台から消えていた七年間は充電期間だったのであろう。延暦二十三年(804)春 遣唐大使藤原葛麻呂に従って留学生として入国の許可を得て出国、万里の波濤を越えて苦難の末に大陸に渡る。

二年間という短い留学期間だったが、この間に密教を習得し、亦多くの文物を請来する。

空海は弘仁七年(816)嵯峨天皇から高野の土地を与えられ、高野山で弘仁九年の冬より翌年の夏まで過ごし、その後京の都に戻り布教活動と著書執筆を始め、唐から請来した両部曼荼羅や真言七祖の影像などを補修し、新たに影像の讃文を撰して扶養を行うなど、多忙な日々を送っていた。

そんな折太政官符(朝廷の許可)が下り沙弥(修行中の僧)一人と童子四人を従えて讃岐に下り、満濃池に近い那珂郡南部の豪族、矢原正久邸に逗留した。空海四十八歳のときであった。その時当時では非常に珍しい花梨の苗木を数本持参し、それを矢原屋敷内に植樹したと言う、その花梨の二代目がまんのう町に今も残っている。

空海が到着した時、築池工事は既に最後の段階に近づいており、川を堰き止めて侵食谷の全域を池とする締切工事のみが残っていたと考えられる。

空海再築の満濃池には構造上三つの特徴があります。

第一に堤防をアーチ型にしている。第二に岩盤を開削して余水吐を設けている。第三に堤防内側に護岸の為のしがらみを設けている。

修築工事の間、空海は現場全体か゛見渡せる岩山に護摩壇を設け護摩をたき、修法を行い、農民は喜々として土を運び、堤を踏みしめ突き固めたと言う。

こうして五月二十七日に着工した工事は七月末に竣工している。

朝廷は空海の工事完成の功を讃え新銭二万貫を恩賞としてあたえた。

Posted by まんのう池コイネット at 06:58│Comments(0)

│満濃池の歴史・史跡